白く濁った水を見ると、金魚の健康や水質の悪化が心配になりますよね。

でも、ご安心ください。

実はこの“白濁り”という現象は、金魚飼育において非常によくあることなんです。

特に、水槽を立ち上げたばかりの時期や、フィルターを使い始めたばかりの頃には、多くの方が経験する“あるある”な現象と言えるでしょう。

もちろん、「よくあることだから放っておいて大丈夫」というわけではありません。

原因によっては、金魚の体調に悪影響を与えたり、水槽の濁りがさらにひどくなったりすることも考えられます。

そこで今回は、白濁りの正体から、なぜ発生するのか、そしてどのように対処すれば良いのかという重要なポイントを分かりやすく解説していきます。

さらに水槽を“最短で透明に戻す”ための裏ワザもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

白濁りとは?その正体と特徴を徹底解説

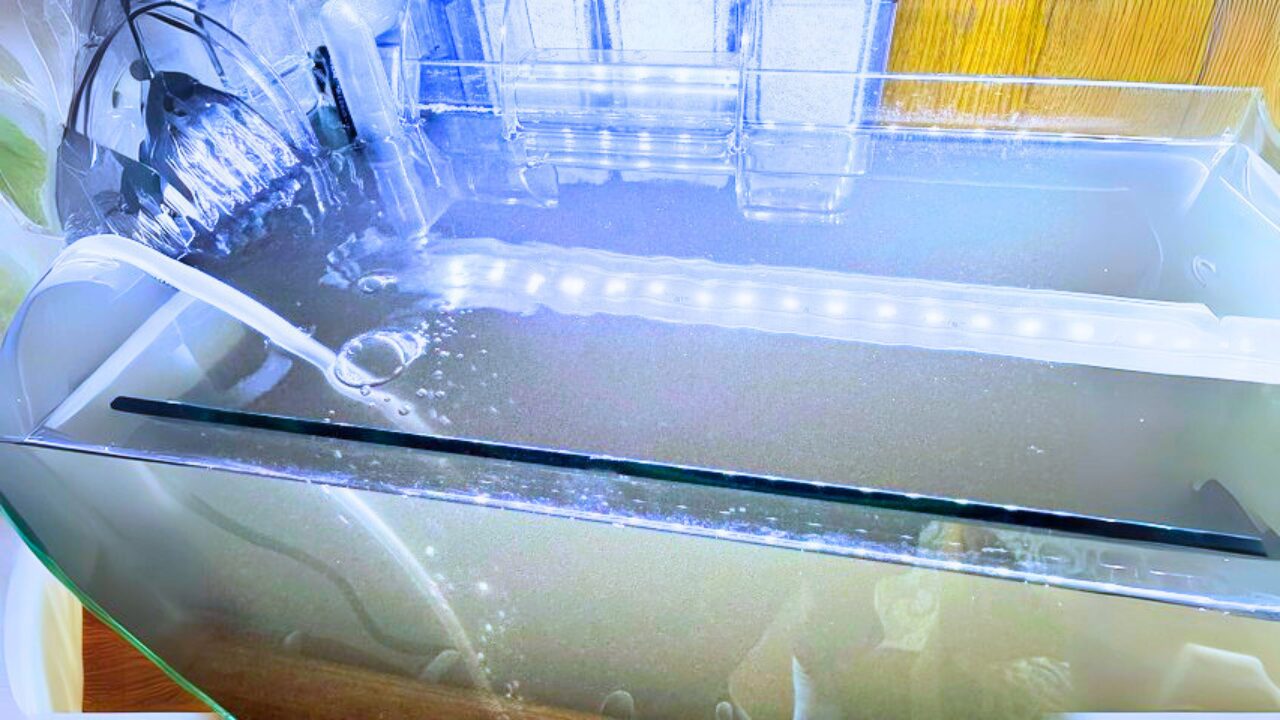

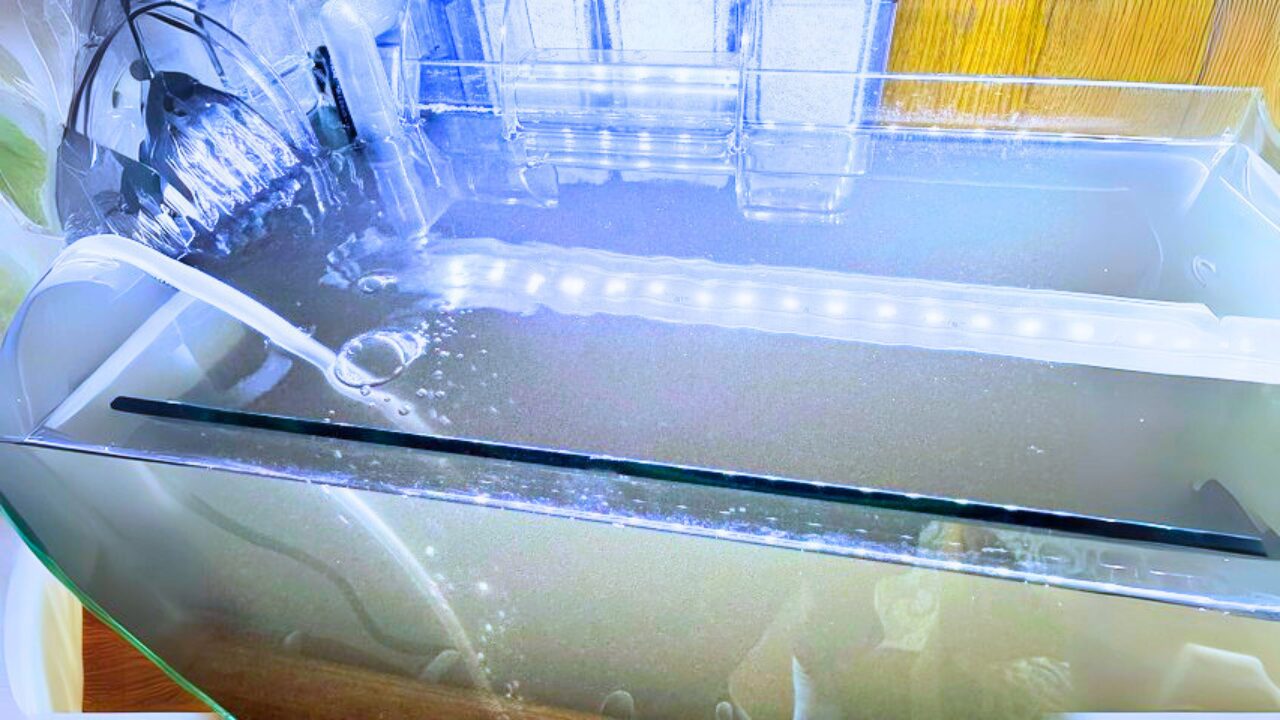

水槽を立ち上げたばかりの頃、最初は透き通っていた水が、ある日ふと見ると、なんだか白くモヤがかったような状態になっている…。

水槽を立ち上げたばかりの頃、最初は透き通っていた水が、ある日ふと見ると、なんだか白くモヤがかったような状態になっている…。

それが「白濁り」と呼ばれる現象です。

見た目はまるで、ミルクをほんの少しだけ垂らしたような乳白色の水で、光を当てると、うっすらと霞がかかったように見え、底の砂利がぼんやりとしか見えなくなります。

この現象は、水の中に浮かぶ「目に見えないほど小さなものたち」が、太陽光や照明の光に反射して起こるものです。

じゃあその「小さなもの」とは一体何なのか?

それは、水槽内に発生した微細なゴミや、砂の粉、エサのカス、そしてもうひとつ重要な存在である「バクテリア」と呼ばれる微生物たちです。

実は、金魚を健康に育てていくためには、このバクテリアの力が欠かせません。

バクテリアは、水槽の中で出た金魚のフンや食べ残しなどを分解し、見えない汚れを処理してくれる、お掃除屋さんのような存在です。

しかし、水槽を立ち上げたばかりの頃は、そういったバクテリアがまだ少ない状態です。

それにもかかわらず、金魚がフンをしたり、エサを食べ残したりすると、汚れの処理が間に合わず、水の中にゴミが舞い続けてしまい、それが結果として白いモヤのように見えてしまうのです。

また、水槽に入れたばかりの砂利や飾りから出る細かな粉が舞い上がって、白濁りのように見えることもあります。

これも一時的なもので、水が静かになれば沈んでいきますが、最初は原因の判別がつきにくく、不安になる方も多いでしょう。

重要なのは、「白く濁っている=すぐに金魚が危ない」というわけではないということです。

白濁りは、言い換えれば、水槽が新しい環境に順応しようとしている“成長過程のサイン”ともいえます。

人間でいうなら、赤ちゃんが少しずつ免疫をつけていくようなもので、水槽も時間をかけて少しずつ“水が育っていく”のです。

ただし、原因によっては悪化したり、長引いたりすることもあるため、今の状態が“よくある一時的な白濁り”なのか、それとも“水質の悪化につながるサイン”なのか、しっかりと見極めていくことが大切です。

白濁りの主な原因と見分け方:あなたの水槽はどのタイプ?

水槽の水が白く濁ってしまう原因には、いくつかのパターンがあります。

水槽の水が白く濁ってしまう原因には、いくつかのパターンがあります。

見た目はどれも“白く濁っている”ように見えますが、よく観察してみると、その濁り方やにおい、金魚の様子などに少しずつ違いがあるんです。

ここでは、初心者の方にもわかりやすいように、白濁りの主な3つの原因と、その見分け方について丁寧にお話ししていきます。

立ち上げ初期のバクテリアバランスの乱れ

最もよくあるのが、水槽を立ち上げたばかりのときに起こる「バクテリアのバランスの乱れ」による白濁りです。

最もよくあるのが、水槽を立ち上げたばかりのときに起こる「バクテリアのバランスの乱れ」による白濁りです。

立ち上げ初期の水槽では、水をきれいに保つ役割をもつバクテリアがまだ十分に増えていない状態です。

そのため、金魚が出すフンや食べ残したエサがうまく分解されずに水の中に残ってしまい、それが時間とともに目に見える濁りとなって現れます。

特徴と見分け方:

-

数日〜1週間ほどのタイミングで起きやすい。

-

水全体が均一に白っぽく濁る。

-

光が当たるとやわらかく拡散するように見える。

-

においはそれほど気にならないことが多い。

-

金魚が元気に泳いでいて、食欲もある場合には、バクテリアが定着しはじめるにつれて自然とおさまってくるケースが大半です。

砂利や飾りから舞い上がる粉やチリ

次に多いのが、「砂利や飾りから舞い上がる粉やチリ」が原因の白濁りです。

次に多いのが、「砂利や飾りから舞い上がる粉やチリ」が原因の白濁りです。

このパターンは、水槽の中を掃除した直後や、砂利やレイアウト素材を追加したタイミングで起こりやすくなります。

たとえば、砂利を洗わずにそのまま水槽に入れた場合や、装飾品の表面に付着した細かなホコリが水の中でふわっと舞い上がったようなときに見られます。

特徴と見分け方:

-

ややザラッとした濁り方に見える。

-

底を少し指でかき混ぜると、もわっと濁りが広がる。

-

時間とともに沈んでくるため、水の流れを穏やかに保てば数時間から半日ほどで自然に透明度が戻ることもあります。

エサのあげすぎやフンの蓄積による水質悪化

そして3つ目が、「エサのあげすぎやフンの蓄積によって水質が悪化」し、それにともなって発生する白濁りです。

そして3つ目が、「エサのあげすぎやフンの蓄積によって水質が悪化」し、それにともなって発生する白濁りです。

このタイプの濁りは、見た目だけでなく、においでも見分けやすいのが特徴です。

水面やガラス面にぬめりが出たり、わずかに生臭いようなにおいが感じられたりすることがあります。

これは、エサの食べ残しが底に沈み、そこで分解される過程でアンモニアやその他の汚れが発生している状態です。

特に、金魚がたくさんいる水槽で、エサを与えすぎてしまうと、この現象が起こりやすくなります。

特徴と見分け方:

-

水面やガラス面にぬめりがある。

-

生臭いようなにおいがする。

-

白い濁りがどんよりとした灰色がかった色に変わることもある。

-

金魚が水面近くで口をパクパクさせたり、底でじっと動かなくなったりと、目に見える不調のサインが現れることがあるため、注意が必要です。

このように、「白く濁った」という一言では片付けられない、さまざまな原因と特徴があるのが白濁りの難しいところです。

しかし、水の色合いやにおい、そして金魚の様子をしっかり観察することで、今の状態が「自然な変化の一部」なのか、「早急に対処が必要なトラブル」なのかを見極めることができます。

【初心者でもできる】白濁りへの正しい対処法と改善ステップ

さて、ここまでで「白濁りの正体」や「よくある原因」についてお話ししてきました。

さて、ここまでで「白濁りの正体」や「よくある原因」についてお話ししてきました。

では実際に、水槽が白く濁ってしまったとき、私たちに何ができるのでしょうか?

まずはこれ!エサの量を見直す(絶食の勇気も大切)

一番はじめにやっていただきたいのが、“エサの量を見直す”ということです。

一番はじめにやっていただきたいのが、“エサの量を見直す”ということです。

白濁りが起きている水槽の多くは、金魚が出すフンや、食べ残したエサが水の中で分解されきらずに漂ってしまっている状態です。

この状況でさらにエサを与えてしまうと、バクテリアが処理できる量を大きく上回ってしまい、白濁りがどんどんひどくなってしまいます。

特に、水槽を立ち上げたばかりの時期や、フィルターがまだ安定していない時期は、金魚がどれだけ「もっとちょうだい」と可愛い顔をして近づいてきても、心を鬼にして“しばらく絶食”する勇気も大切です。

金魚は数日間エサを抜いたくらいでは簡単に弱ったりしません。

むしろ、消化にエネルギーを使わず、水の中がキレイになっていくことで、体調が回復するケースも多いんです。

水換えは「少量ずつ、こまめに」が鉄則

白濁りが気になったとき、ついやってしまいがちなのが「全部の水を一気に交換する」という行動です。

白濁りが気になったとき、ついやってしまいがちなのが「全部の水を一気に交換する」という行動です。

しかし、これは初心者がやりがちな失敗のひとつです。

水槽の中には目に見えない“お掃除係”、つまり濾過バクテリアたちが少しずつ増え始めているからです。

全部の水を入れ替えてしまうと、せっかく増えてきたそのバクテリアを一緒に流してしまい、白濁りがなかなか収まらない原因になってしまうのです。

ではどうするのが正解かというと、「全体の2~3割だけを、2〜3日に1回のペースで、こまめに換える」方法がおすすめです。

水の一部だけを入れ替えることで、バクテリアたちを驚かせることなく、少しずつ水質を整えていくことができます。

もちろん、入れる水はしっかりカルキ抜きをして、できれば水温も水槽と近づけておくと、金魚にも負担をかけずに済みます。

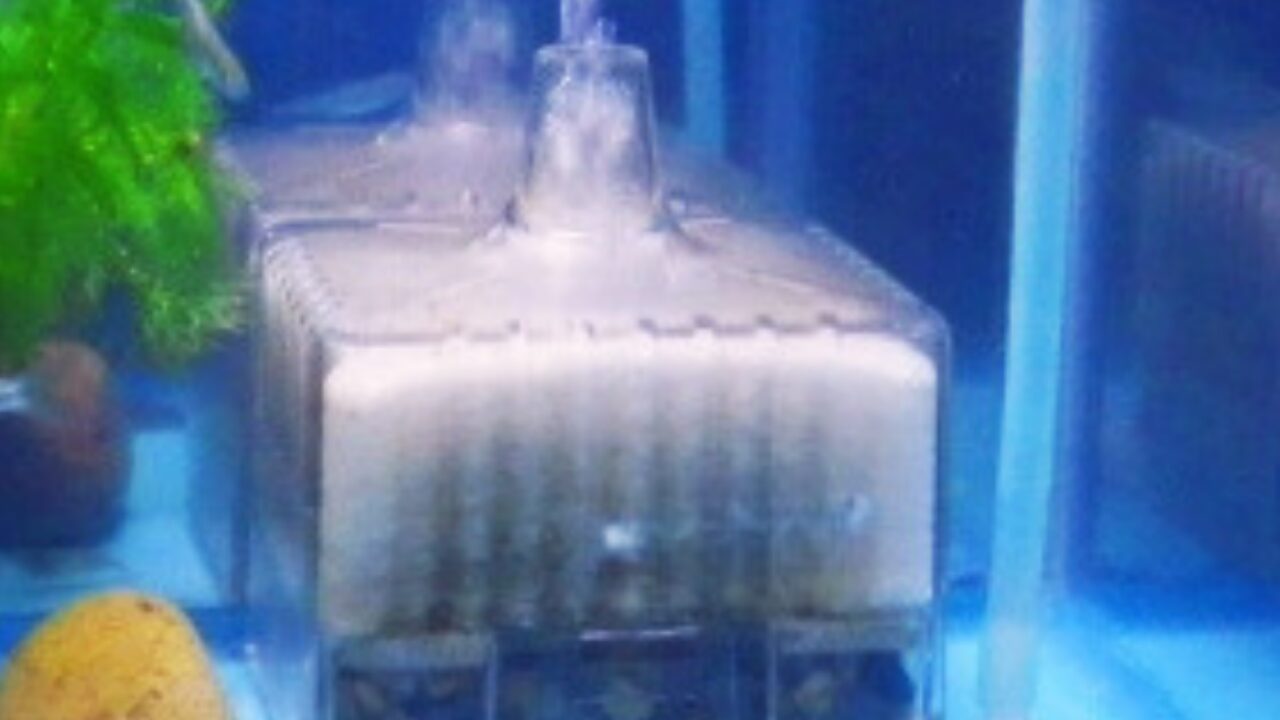

フィルターとエアレーション(ぶくぶく)は24時間稼働

意外と見落としがちなのが「フィルターやエアレーション(ぶくぶく)」の使い方です。

意外と見落としがちなのが「フィルターやエアレーション(ぶくぶく)」の使い方です。

白濁りが起きている水槽では、酸素の供給も非常に重要です。

バクテリアたちも金魚も、水の中の酸素がなければ元気に活動できません。

「夜は音がうるさいから…」といってエアレーションを止めてしまう方もいらっしゃいますが、それはNG行動です。

できるだけ24時間、フィルターやぶくぶくは稼働させておきましょう。

底にたまった汚れを優しく取り除く

底にたまった汚れも、できる範囲で少しずつ取り除いていきます。

底にたまった汚れも、できる範囲で少しずつ取り除いていきます。

たとえば、エサの食べ残しやフンが底に溜まっている場合、それが腐敗の原因になって白濁りを悪化させることがあります。

このとき使いたいのが“スポイト”や“水換え用のホース”です。

あくまでやさしく、砂を掘り返さないように、汚れだけをピンポイントで吸い取ってあげるイメージです。

掃除というより“整える”という感覚で、少しずつきれいにしていくことがポイントです。

ガラス面のぬめりや水面の油膜を拭き取る

そして最後に、ガラス面に白いモヤがついていたり、水の表面がうっすらと膜のようになっていたら、やわらかいスポンジでそっと拭き取ってあげましょう。

そして最後に、ガラス面に白いモヤがついていたり、水の表面がうっすらと膜のようになっていたら、やわらかいスポンジでそっと拭き取ってあげましょう。

これらは水質の悪化を示すサインであることがあります。

このときも洗剤は絶対に使わず、水槽の水か、換水時に取り出した水で軽く洗うだけでOKです。

つまり、白濁りが起きたときにやるべきことは、「何かを“ガラッと変える”」のではなく、「少しずつ整えていく」こと。

エサを控えめにして、少量の水換えを丁寧に続け、汚れを無理なく取り除きながら、フィルターとエアレーションを止めずに運転し続ける。

この“ゆるやかなメンテナンス”こそが、白濁りを解消し、水槽を本来の美しさに戻すための近道なんです。

そして何より大切なのは、焦らないこと。

金魚飼育において、水が透明になるまでには少し時間がかかることもあります。

でも、その間に私たちがやるべきことは、ただシンプルなことを丁寧に続けるだけなんです。

【要注意】白濁りを悪化させるNG行動と回避策

ここまでお話ししてきたように、白濁りは水槽が“まだ育ちきっていない”状態で起きやすい自然な現象です。

ここまでお話ししてきたように、白濁りは水槽が“まだ育ちきっていない”状態で起きやすい自然な現象です。

だからこそ、焦らず、落ち着いて対処していくことが大切なのですが……

実は、初心者の方が「良かれと思って」やってしまいがちな行動の中には、白濁りをさらに悪化させてしまうものがあるんです。

水槽の水を一気に全交換する

まず最も多いのが、「水が白くなったから全部の水をきれいに入れ替えよう」として、水槽の水を一気に全部交換してしまうことです。

まず最も多いのが、「水が白くなったから全部の水をきれいに入れ替えよう」として、水槽の水を一気に全部交換してしまうことです。

たしかに、一見すると“全とっかえ”すればすぐに透明な水に戻る気がしますよね。

でもこの行動、実は金魚にとっても、水槽全体にとっても、かなり大きなダメージになることがあるんです。

水槽というのはただの“箱に水が入っているだけ”ではなく、小さな生態系だからです。

水をきれいに保ってくれている“濾過バクテリア”たちが、砂利やフィルターの中に住みつきはじめたタイミングで水を全交換してしまうと、せっかく育ちかけていたそのバクテリアが一掃されてしまい、水質がゼロからのスタートに逆戻りしてしまうんです。

そうなると、水の見た目は一時的に透明になっても、またすぐに濁り始め、そして悪化するという“負のループ”に陥ってしまうことがあります。

少量ずつ、こまめな水換えにとどめましょう。

フィルターのろ材やスポンジを水道水で洗う

さらに注意が必要なのが、フィルターの洗い方です。

さらに注意が必要なのが、フィルターの洗い方です。

白濁りが起きていると、「きっとフィルターが汚れているんだ」と思って、ろ材やスポンジを水道の蛇口の下でジャーッと洗ってしまう方がいます。

これも実はNG行動のひとつです。

塩素を含む水道水で洗ってしまうと、フィルター内にせっかく増えてきたバクテリアがすべて死滅してしまいます。

バクテリアはとても繊細な生きものなので、スポンジを洗うときは必ず水槽の水、もしくは換水で抜いた古い水を使い、軽く揉み洗いする程度にとどめましょう。

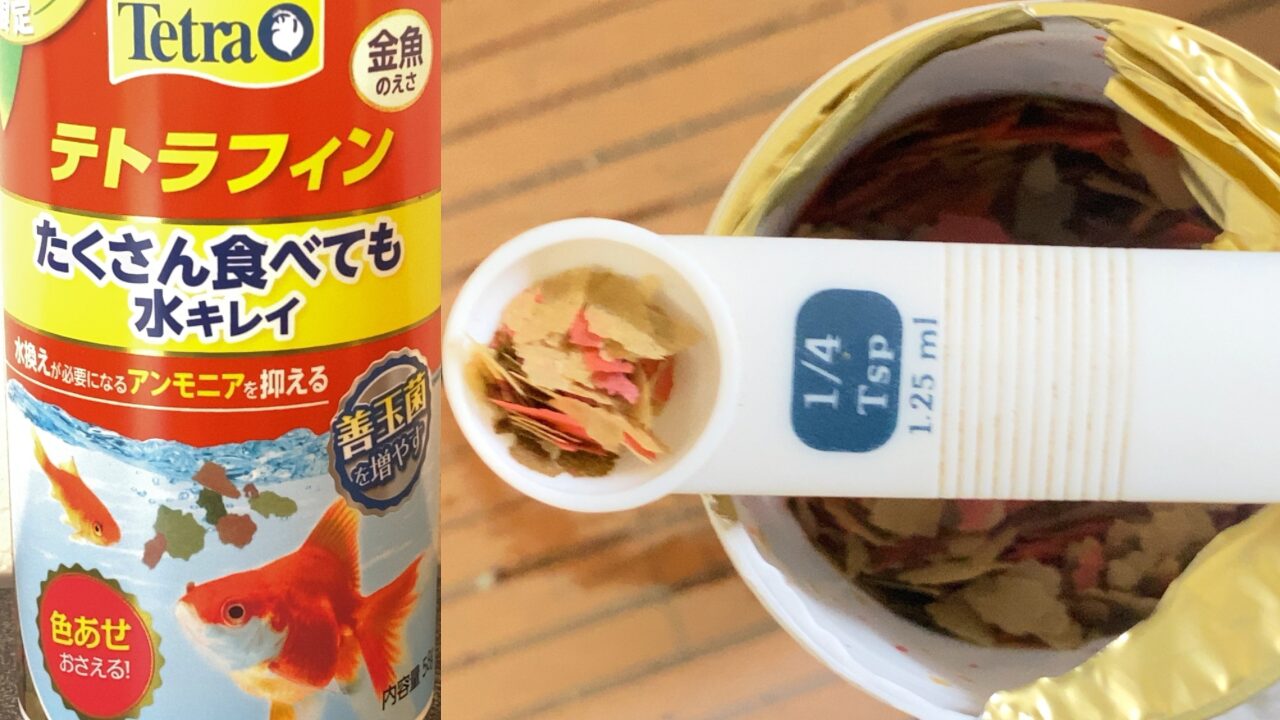

エサの与えすぎを続ける

次によくあるのが、エサの与えすぎです。

次によくあるのが、エサの与えすぎです。

金魚がエサを欲しがって水面に上がってくると、つい「お腹空いてるのかな?」とたくさんあげたくなりますよね。

でも、白濁りが起きている水槽では、バクテリアの働きがまだ安定していないため、エサの量が多いとすぐに水質が悪化します。

金魚が一度に食べきれなかったエサは水に溶け出して腐敗し、白濁りだけでなく悪臭や病気の原因にもなってしまうので、金魚がすぐに食べきれる量だけを目安に与えることが大切です。

エサの量を厳しく管理しましょう。

夜間にフィルターやエアレーションを止める

また、夜間にフィルターやエアレーションを止めてしまう行動も、白濁りが起きている最中には避けたいNG行動のひとつです。

また、夜間にフィルターやエアレーションを止めてしまう行動も、白濁りが起きている最中には避けたいNG行動のひとつです。

たしかにモーター音やブクブクの音が気になるという気持ちもわかるのですが、水槽の中のバクテリアは、酸素がないとうまく活動できません。

夜の間にフィルターが止まり、酸素が不足してしまうと、バクテリアが弱って水の浄化が進まず、結果的に白濁りが長引いてしまいます。

24時間稼働を徹底しましょう。

安定しない水槽に金魚を追加する

さらにもうひとつ、金魚をどんどん追加してしまうのもありがちな失敗です。

さらにもうひとつ、金魚をどんどん追加してしまうのもありがちな失敗です。

「この水槽、まだスペースが空いてるな」「もう1匹くらいなら平気でしょ」と、追加で金魚を迎え入れたくなる気持ちはよくわかります。

ですが、白濁りが出ているということは、水槽の環境がまだ安定していない証拠です。

そんな状態で金魚の数を増やしてしまうと、バクテリアの処理能力が追いつかなくなり、水質が一気に悪化してしまう可能性があります。

水槽の白濁りが完全に解消され、水質が安定するまでは、新しい金魚の導入は避けましょう。

つまり、白濁りが出ているときにやってしまいがちなNG行動の多くは、「すぐに結果を出したい」「早くキレイにしたい」という焦りから来ているんです。

でも、金魚飼育は“育てる楽しさ”が本質です。

焦って環境を壊すのではなく、少しずつ時間をかけて安定させていくことが、結果的に金魚にとっても私たちにとっても、いちばんやさしい選択になります。

【最短で透明に!】プラスαの対処法と裏ワザ

ここまで、白濁りに対して基本的な対処法、つまり「エサを控える」「少量ずつ水換えをする」「フィルターは止めない」といった、いわば“自然に回復を待つスタイル”を中心にお話ししてきました。

ここまで、白濁りに対して基本的な対処法、つまり「エサを控える」「少量ずつ水換えをする」「フィルターは止めない」といった、いわば“自然に回復を待つスタイル”を中心にお話ししてきました。

しかし、「できればもっと早く、白濁りを改善したい」「もう少し積極的に水槽を安定させたい」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなときに検討したいのが、“プラスαの対処法”です。

ここでは、金魚飼育初心者でも比較的簡単に取り入れられる、市販のバクテリア剤の活用と、種水や濾過材の移植という2つの方法をご紹介します。

市販のバクテリア剤を活用する

まずは市販のバクテリア剤についてです。

まずは市販のバクテリア剤についてです。

これはペットショップやホームセンター、最近ではネット通販でも手に入るアイテムで、ボトルやパウチの中に、“水をきれいにするバクテリア”が生きたまま、または休眠状態で詰められています。

それを水槽に数滴、あるいは規定量を入れることで、バクテリアが一気に増殖し、水質の安定を早めてくれるという仕組みです。

この方法の良いところは、まだバクテリアが整っていない立ち上げ初期の水槽にとても効果的であること。

また、白濁りが起きた後の水槽でも、エサや汚れを分解する力を早く補ってくれるため、透明な水への“回復スピード”を上げてくれることが期待できます。

ただし、バクテリア剤を入れたからといって、すぐに水がクリスタルクリアになるわけではありません。

バクテリアは生き物ですから、活動を始めるまでにある程度の時間がかかりますし、気温や水質の条件によって活性化のスピードも違います。

あくまで「サポート役」として使うという意識を持つことが大切です。

「種水」や「濾過材」の移植

もうひとつの方法が、“種水”や“濾過材”を使った方法です。

もうひとつの方法が、“種水”や“濾過材”を使った方法です。

こちらは、すでに安定している別の水槽がある方、または金魚仲間から分けてもらえる環境がある方におすすめの方法です。

効果と理由:

-

「種水」とは、すでにバクテリアがしっかり働いていて、透明で安定している水槽の水のことです。

この水を新しい水槽に1〜2リットルほど加えることで、バクテリアを“引っ越し”させることができ、水質の立ち上がりを大きくサポートしてくれます。 -

さらに効果的なのが、「濾過材」そのものを分けてもらう方法です。

スポンジフィルターや上部フィルターの中には、バクテリアがびっしり住み着いています。

その一部を取り出し、新しい水槽のフィルターの中に入れてあげることで、いわば“働き手ごと連れてくる”ことができるわけです。

この方法の大きなメリットは、人工的なバクテリア剤よりも、より自然で即効性があることです。

環境が整っていれば、たった1〜2日で白濁りが改善し始めることもあります。

ただし、この方法にもひとつだけ大きな注意点があります。

それは、「病気を持ち込まないこと」です。

見た目が透明でも、目に見えない菌や寄生虫が混ざっていることもあるため、他人の水槽から水やフィルターをもらう場合は、必ず信頼できる相手に限定することが鉄則です。

また、たとえ種水や濾過材を入れたとしても、それで終わりではありません。

基本のケア、つまりエサのコントロール、換水の頻度、フィルターの稼働といった“地道な管理”を並行して行うことで、はじめて水槽全体が安定していくのです。

言い換えれば、バクテリア剤や種水の活用は“魔法のアイテム”ではなく、水槽が正しい方向に育っていくための“ブースター”のようなものです。

焦ってあれこれ足すのではなく、あくまでも「今ある環境を少し後押しする」つもりで取り入れていただくとよいでしょう。

白以外の濁りにも注意!色による原因と対処法の違い

ここまでお話ししてきたのは「白濁り」についてですが、実は金魚水槽では、“白”以外の濁り方をするケースもあります。

ここまでお話ししてきたのは「白濁り」についてですが、実は金魚水槽では、“白”以外の濁り方をするケースもあります。

見た目の色が違えば、その原因もまったく異なりますし、対処法も変わってくるため、「なんとなく濁ってるから白濁りかな」と思い込まず、色の違いにも目を向けてみましょう。

濁りの色によって原因と対処法は大きく異なります。色をよく観察することが重要です。

緑色の濁り(グリーンウォーター/青水)

まず注意して見ておきたいのが、水がうっすら緑がかって見える場合です。

まず注意して見ておきたいのが、水がうっすら緑がかって見える場合です。

このような状態は「グリーンウォーター」や「青水(あおみず)」と呼ばれることもあり、実はこれ、水の中に“植物プランクトン”と呼ばれる微細な生き物が大量に発生している状態なんです。

原因として多いのが、直射日光や強すぎる照明が水槽に当たっていることです。

特に春から夏にかけての日差しが強くなる季節や、照明を長時間つけっぱなしにしている環境では、こうした植物性プランクトンが一気に増えて、緑色に見えることがあります。

この緑の濁りは、ある意味“自然の水”にも見えますし、「わざと青水を作る」という飼育方法もあります。

しかし金魚にとっては、透明な水の方がずっと快適です。

なぜなら、光が通りづらくなったり、酸素の供給バランスが乱れたりすることで、視界や呼吸に負担がかかってしまうことがあるからです。

もし水が緑色に見えた場合は、まず水槽の設置場所を見直してみましょう。

直射日光が当たっている場合は、カーテンや遮光フィルムで調整するだけでも変化が見られます。

照明を使っている場合は、点灯時間を1日6〜8時間程度に短くするのが理想的です。

また、こまめな換水を数日間続けることで、植物性プランクトンの栄養分が減り、緑の水も次第に透明になっていきます。

茶色い濁り

次に、水が茶色っぽく濁ってきた場合にも、別の原因が考えられます。

次に、水が茶色っぽく濁ってきた場合にも、別の原因が考えられます。

この茶色の濁りは、いわゆる「汚れ」という印象に近く、主に底砂や流木からにじみ出る成分や、エサ・フンの蓄積による有機物の色素が関係しています。

原因:

-

たとえば、自然な色味のある流木を水槽に入れると、「タンニン」という成分が水に溶け出し、紅茶のような茶褐色の色味を出すことがあります。

これ自体は金魚にとって有害ではありませんが、見た目が気になるという方も少なくありません。 -

一方で、エサの食べ残しやフンが底にたまって水が茶色くなっている場合は注意が必要です。

この場合は、にごりだけでなく、水面に油膜が出たり、ガラス面にぬめりが生じたりするなど、見た目でもわかりやすいサインが出てきます。

また、茶色い濁りには独特の“くさみ”や“生臭さ”をともなうことも多く、水質の悪化がかなり進んでいる可能性があります。

そのままにしておくと、アンモニアや亜硝酸など、有害な成分が蓄積し、金魚の健康に直接的な悪影響を与えることもあるため、できるだけ早く対処する必要があります。

このようなときは、まず底のゴミをスポイトやホースでやさしく吸い出しながら、2〜3日に1回程度、全体の2〜3割の水換えを繰り返していきましょう。

濾過フィルターの目詰まりやろ材の汚れも確認し、必要があれば水槽の水で軽くすすいであげることも効果的です。

まとめると、白い濁りは“バクテリアの乱れ”や“未成熟な水槽”が原因であることが多いのに対して、緑色や茶色の濁りは“日光や照明”“フンやゴミの蓄積”“自然素材からの色素”など、外部環境や物理的な原因が関係していることが多いのです。

「濁ってる=全部同じ対処法でOK」ではなく、色やにおい、金魚の様子などをしっかり観察しながら、それぞれに合った対処をしていくことが、水槽を美しく保つコツになります。

まとめ:焦らず、優しく、金魚と共に水槽を育てよう

今回は白濁りの原因から適切な対処法、ついやってしまいがちなNG行動、そして水槽を早く安定させるための裏ワザまで、じっくりと掘り下げてきました。

今回は白濁りの原因から適切な対処法、ついやってしまいがちなNG行動、そして水槽を早く安定させるための裏ワザまで、じっくりと掘り下げてきました。

白く濁った水を目の当たりにすると、「金魚が病気になるのでは?」「自分の飼い方が間違っているのかも…」と、不安や焦りを感じるのは当然のことです。

しかし、白濁りは決して“失敗”のサインではありません。

むしろ、水槽という小さな生態系がゆっくりと生命を受け入れ、環境が少しずつ整っていく“成長の途中”で起こる、ごく自然なプロセスなのです。

もちろん、だからといって放置して良いわけではありませんが、最も大切なのは「正しい知識を持って、決して慌てず、優しく環境を整えていく」という心構えです。

金魚も、彼らを支えるバクテリアも、そして水槽そのものも、それぞれが固有のリズムで育っていきます。

ですから、焦って全てを急に変えようとするのではなく、じっくりと時間をかけて彼らを支え、見守るような気持ちで向き合ってあげてください。

今回ご紹介した基本的なケアを丁寧に続けていけば、白濁りは必ず収まり、あなたの水槽は美しい透明な状態へと育っていくことでしょう。

そして、その澄んだ水の中でゆったりと泳ぐ金魚たちは、きっとあなたの毎日に、かけがえのない癒しと喜びを届けてくれるはずです。

コメント