「冬でも金魚を元気に育てたいけど、何か特別なケアが必要なの?」

そんな疑問をお持ちのあなたへ。

この記事では、冬の金魚飼育で押さえておくべきポイントを、水温管理から病気予防まで徹底解説します!

この記事を読めば、初心者の方でも安心して冬越しできる知識が身につきます。

大切な金魚と、冬も元気に過ごしましょう!

はじめに:冬は金魚にとって試練の季節!

春や夏に比べて水温がぐっと下がる冬は、金魚にとって厳しい季節。

私たち人間と同じように、体調を崩しやすくなってしまいます。

しかし、だからといって過度に心配する必要はありません!

適切な知識と準備があれば、金魚は冬でも元気に過ごすことができます。

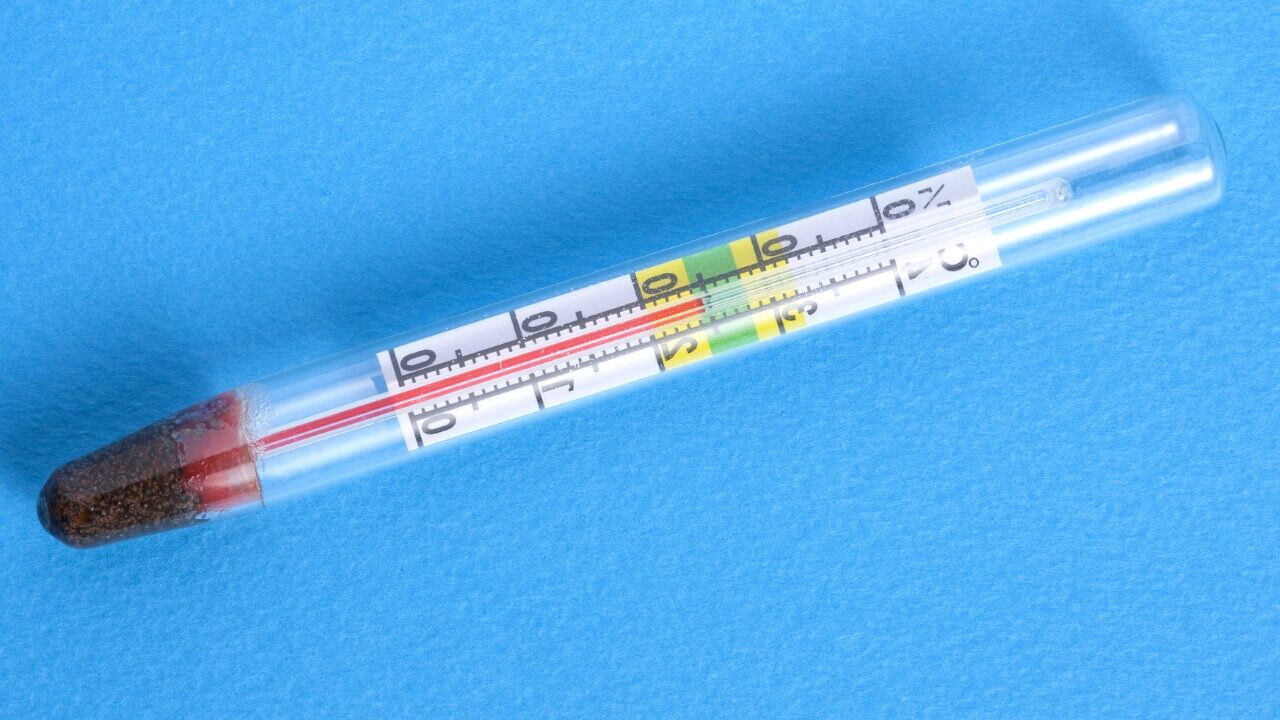

冬の金魚飼育:絶対に知っておきたい水温管理

Point:金魚は変温動物なので、水温が下がると活動量が減り、食欲や免疫力も低下してしまいます。

金魚は水温が10℃以下になると冬眠状態となり、ほとんど動かず、餌も食べなくなります。

さらに水温が5℃以下になると、凍えてしまう可能性も…

しかし、飼育下の金魚は必ずしも冬眠させる必要はありません。

そこで重要になるのが「ヒーター」を使った水温管理です。

ヒーターの選び方&設置方法

水槽のサイズに合ったヒーターを選び、水温が均一になるように設置しましょう。

水温計を設置して、こまめに水温をチェックすることも大切です。

ヒーターを設置すれば冬の間も金魚が元気に泳ぐ姿を見ることができます。

急激な水温変化を避ける重要性

水換えや水槽の移動など、水温が急変する操作は避けましょう。

金魚に大きなストレスを与え、病気の原因となってしまいます。

エアレーションは必要?冬場の酸素供給の重要性

Point:水温が低い冬場は、水中に溶け込む酸素量が減るため、エアレーションがより重要になります。

「冬場は金魚の活動量が落ちるから、エアレーションは必要ないのでは?」そう思っていませんか?

確かに、金魚の酸素消費量は減りますが、水中に溶け込む酸素量自体も減ってしまうため、エアレーションによる酸素供給は必要不可欠です。

エアレーションの効果とメリット

エアレーションを行うことで、水槽内の酸素量を増加させ、金魚の呼吸を助けることができます。

また、水流を作ることで水質悪化を防ぐ効果も期待できます。

エアポンプの選び方:水槽サイズと出力調整

水槽のサイズに合ったエアポンプを選び、金魚の様子を見ながらエアフロー(空気の流量)を調整しましょう。

エアレーションの注意点:水温への影響

エアレーションによって水温が大きく下がることはありませんが、水面の蒸発を促進し、わずかに水温が下がる可能性があります。

水温計でこまめにチェックするようにしましょう。

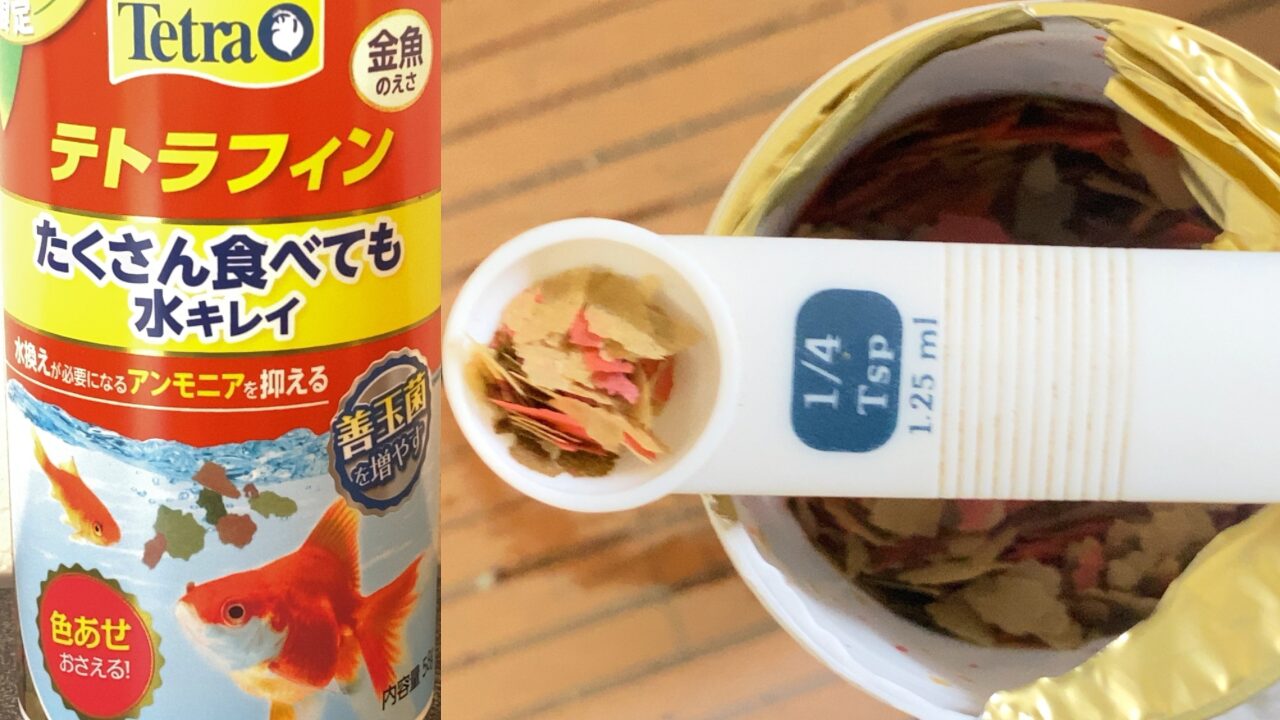

冬の給餌は要注意!食欲減退への適切な対応

Point:水温が下がると金魚の代謝も低下し、食欲が減退します。

冬場は、金魚の食欲に合わせて餌の量を調整することが大切です。

水温と代謝の関係:冬場の食欲低下について

水温が10℃以下になると、金魚はほとんど餌を食べなくなります。

無理に餌を与えると、消化不良を起こし、体調を崩してしまう可能性があります。

餌の量・種類・頻度の調整方法

水温が低い場合は、餌の量を減らし、消化の良いものを与えるようにしましょう。

また、餌を与える頻度も減らして構いません。

水質悪化を防ぐ餌やり:少量複数回が効果的!

一度にたくさんの餌を与えるのではなく、少量を数回に分けて与えるようにしましょう。

食べ残しは水質悪化の原因になります。

金魚の行動観察:食欲不振時の対処法

金魚の様子をよく観察し、食欲がない場合は、餌を与えるのを控えましょう。

また、水質が悪化している可能性もあるため、水質検査を行うことをおすすめします。

冬の水換え頻度・方法は?水質悪化を防ぐための対策

Point:水温が低くても、水槽内では金魚の排泄物などによって水質が悪化していきます。

冬場は水温が低いため、水換えの頻度を減らしても構いませんが、定期的な水換えは必要です。

低水温でも油断禁物!水質悪化のリスク

水質が悪化すると、金魚が病気に罹りやすくなるだけでなく、最悪の場合、死に至ることもあります。

定期的な水換えを行い、水質を清潔に保ちましょう。

水槽内に蓄積する有害物質:アンモニア・亜硝酸塩

金魚の排泄物や餌の食べ残しは、分解されてアンモニアや亜硝酸塩などの有害物質に変化します。

これらの物質が蓄積すると、金魚に悪影響を及ぼします。

定期的な水換えの重要性:頻度と量の目安

一般的には、1週間に1回、水槽の1/3程度の水を交換することが推奨されています。

ただし、水槽のサイズや飼育数、水質の状態によって、適切な水換え頻度は異なります。

水温変化に注意!金魚に優しい水換え方法

水換えを行う際は、新しい水の水温を水槽の水温に合わせることが重要です。

急激な水温変化は、金魚にストレスを与え、病気の原因になります。

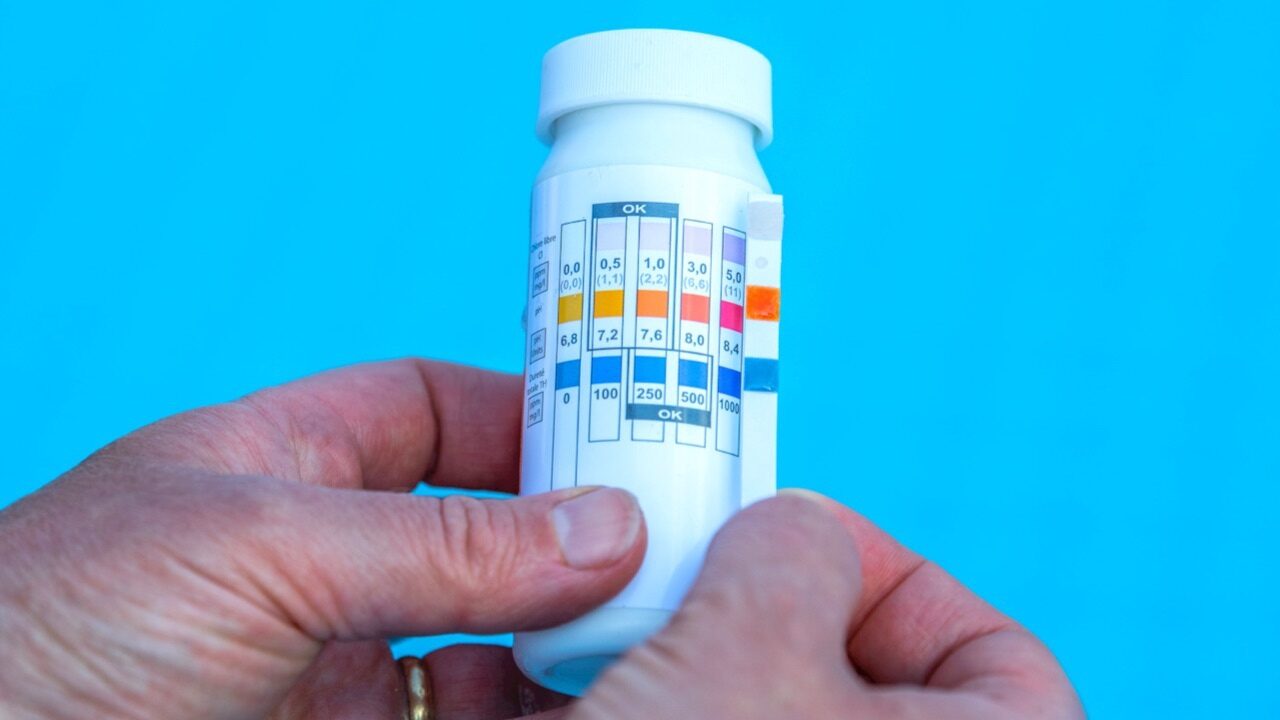

水質検査のススメ:pH・アンモニア値などをチェック

水質検査キットを使用すれば、pHやアンモニア値など、目視ではわからない水質の状態を数値で確認することができます。

定期的に水質検査を行い、適切な水質管理を行いましょう。

病気のサインを見逃すな!冬場に注意すべき病気と予防対策

Point:水温が低く、金魚の免疫力が低下している冬場は、病気に罹りやすくなります。

日頃から金魚の様子をよく観察し、病気のサインを見逃さないようにすることが大切です。

免疫力低下で病気リスクUP!冬場に多い病気

冬場に多い病気としては、「白点病」や「水カビ病」などがあげられます。

白点病・水カビ病の症状

白点病は、金魚の体表やヒレに白い点が付着する病気です。

水カビ病は、体表やヒレに綿のようなカビが生える病気です。

どちらの病気も、早期発見・早期治療が大切です。

病気のサインを見つける:行動や外見の変化

金魚がいつもより動きが鈍い、食欲がない、体色がおかしい、体表に異常があるなどの症状が見られたら、病気の可能性があります。

病気を予防する飼育環境:水温・水質・給餌管理

病気を予防するためには、適切な水温管理、清潔な水質の維持、バランスの取れた給餌を心がけましょう。

まとめ:冬も元気に!金魚と幸せに過ごすために

この記事では、冬の金魚飼育について、水温管理から病気予防まで詳しく解説しました。

冬は金魚にとって厳しい季節ですが、適切なケアを行えば、元気に冬越しすることができます。

この記事を参考にして、金魚と長く健康に、そして幸せに過ごせるように、しっかりと準備をしてあげてくださいね!

コメント