「毎日決まった時間にエサをあげているけど、本当に大丈夫?」

金魚を飼っていると、そんな疑問が浮かぶことはありませんか?

実は、良かれと思ってあげているそのエサが、金魚の命を危険にさらしているかもしれません。

金魚はとてもデリケートな生き物。

時にはエサを「あげない」ことが最高の愛情になることもあるんです。

この記事では、初心者から経験者まで、すべての金魚飼育者さんに知ってほしい「エサやりNGのタイミング」を徹底解説します。

大切な金魚を病気から守り、もっと長生きさせるための秘訣がここにあります。

なぜエサやりのタイミングが重要なのか?

金魚のエサやりのタイミングは、健康と命に直結するほど重要です。

金魚のエサやりのタイミングは、健康と命に直結するほど重要です。

なぜなら、タイミングを間違えると「消化不良」と「水質悪化」という、金魚にとって致命的な2つのリスクを引き起こすからなんですね。

金魚は私たち人間とは違い、体調や環境の変化に消化能力が大きく左右されます。

-

消化不良は万病のもと

体調が悪い時や水温が適していない時にエサを食べると、うまく消化できずに内臓に大きな負担がかかります。

これが、お腹を上にして浮いてしまう「転覆病」など、さまざまな病気の引き金になるのです。 -

水質悪化が金魚の命を脅かす

水のろ過能力が落ちている時にエサを与えると、食べ残しやフンが水中で有害なアンモニアに変化します。

アンモニアは金魚にとって猛毒であり、最悪の場合、命を落とす原因になります。

金魚の状態や水槽の環境に合わせてエサやりのタイミングを慎重に判断することが、金魚を長生きさせる上で不可欠なのです。

【状況別】金魚にエサをあげてはいけないタイミング10選

ここからは、初心者の方が特に陥りやすい「エサやりNG」のタイミングを10個、具体的にご紹介します。

ここからは、初心者の方が特に陥りやすい「エサやりNG」のタイミングを10個、具体的にご紹介します。

お店からお迎えした直後

お家に連れてきた日は、絶対にエサをあげないでください。

お家に連れてきた日は、絶対にエサをあげないでください。

移動や環境の変化で極度のストレスを感じており、消化能力が著しく低下している状態です。

元気そうに見えても内臓は疲弊しています。

最低でも丸1日は絶食させ、環境に慣れさせることを優先しましょう。

水が白く濁るなど水質が悪化している時

水が白濁していたり、嫌なニオイがしたりする時は、エサやりを即中止してください。

水が白濁していたり、嫌なニオイがしたりする時は、エサやりを即中止してください。

すでに水中のろ過バクテリアのバランスが崩れ、水質が悪化しているサインです。

そこにエサを追加することは、火に油を注ぐようなもの。

さらなる水質悪化を招きます。

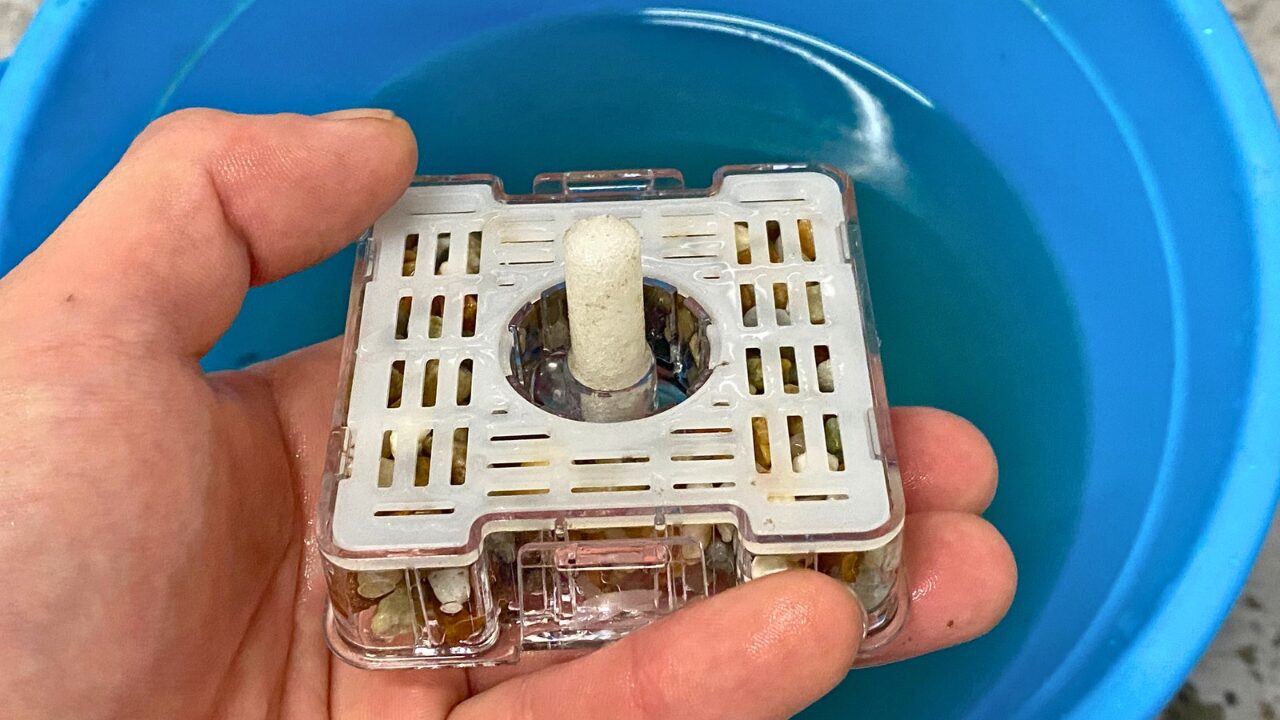

大規模な水換えやフィルター掃除の直後

半分以上の水換えや、ろ材をしっかり洗浄した直後はエサを控えましょう。

半分以上の水換えや、ろ材をしっかり洗浄した直後はエサを控えましょう。

水質をきれいにする有益なバクテリアが一時的に減少しているため、ろ過能力が低下しています。

半日~1日ほど時間を空け、水質が安定してからエサを再開するのが安全です。

水温が10℃以下の寒い時期(冬眠中)

ヒーターなしの飼育で水温が10℃を下回ったら、エサやりは完全にストップします。

ヒーターなしの飼育で水温が10℃を下回ったら、エサやりは完全にストップします。

金魚は変温動物のため、低水温では活動が鈍り、消化機能もほぼ停止します。

この状態でエサを与えても消化できず、春先に病気を発症する大きな原因となります。

水温が30℃を超える真夏日

真夏の高水温時、特に日中の暑い時間帯のエサやりは避けましょう。

真夏の高水温時、特に日中の暑い時間帯のエサやりは避けましょう。

水温が高いと水中の酸素量が減少し、金魚は呼吸するだけで精一杯の状態です。

消化には多くのエネルギーと酸素を必要とするため、夏バテしている金魚に追い打ちをかけることになります。

水の底でじっとしているなど元気がない時

金魚が明らかにぐったりしている時は、エサを与えないでください。

金魚が明らかにぐったりしている時は、エサを与えないでください。

それは体調不良のサインです。

「食べたら元気になるかも」という期待は禁物。

無理に食べさせると、弱った体にさらに負担をかけ、症状を悪化させてしまいます。

まずは原因究明を優先しましょう。

お腹を上にして浮く「転覆病」の症状がある時

転覆症状が見られたら、治療の第一歩としてまず絶食させます。

転覆症状が見られたら、治療の第一歩としてまず絶食させます。

転覆病の多くは消化不良が原因です。

エサを断つことで腸内を休ませ、自然治癒を促す効果が期待できます。

1~3日ほどの絶食で改善することも少なくありません。

塩浴や薬浴など病気の治療中

病気の治療中は、基本的に絶食させます。

病気の治療中は、基本的に絶食させます。

治療中の金魚は、体力を病気と闘い、回復することに集中させるべきです。

消化に余計なエネルギーを使わせないことが、早期回復への近道です。

水槽を立ち上げたばかりの時

水槽をセットして1~2週間は、エサを極限まで控えめにします。

水槽をセットして1~2週間は、エサを極限まで控えめにします。

ろ過バクテリアがまだ十分に繁殖しておらず、水質が非常に不安定だからなんですね。

この時期のエサの与えすぎは、猛毒のアンモニア中毒を引き起こす最も危険な行為の1つです。

夜間や照明を消す直前

夜、寝る前のエサやりは避けましょう。

夜、寝る前のエサやりは避けましょう。

金魚も夜になると活動が鈍くなり、代謝が低下します。

消化しきれなかったエサやフンが水中に長時間とどまり、翌朝の水質悪化の原因となります。

エサやりは金魚が活発な午前中が理想です。

「エサなしは可哀想」は間違い?金魚が絶食に強い理由

「エサをあげないのは可哀想」という心配は不要です。

「エサをあげないのは可哀想」という心配は不要です。

金魚は数日間の絶食に十分耐えられます。

金魚の体の仕組みや習性が、絶食に強い体質を作っているんですね。

-

野生の習性: 自然界では毎日エサにありつけるとは限りません。

「ある時に食べ、ない時は我慢する」というサイクルが体に備わっています。 -

変温動物の特性: 水温に合わせて代謝をコントロールできます。

特に冬場はほとんどエネルギーを消費しない「省エネモード」で乗り切ります。 -

病気の原因: むしろ金魚の病気の多くは「エサのあげすぎ」が原因です。

たまの絶食は内臓を休ませるデトックス効果もあり、かえって健康に繋がります。

金魚の健康を第一に考えるなら、人間の感情で「可哀想」と思うのではなく、金魚の生態に合わせた管理をすることが本当の愛情なのです。

いつからOK?エサやりを再開するべきタイミングの見極め方

エサやりを再開するには、「水の状態」「水温」「金魚の様子」の3つのポイントをクリアしているか確認しましょう。

エサやりを再開するには、「水の状態」「水温」「金魚の様子」の3つのポイントをクリアしているか確認しましょう。

これらの条件が整って初めて、金魚は安全にエサを消化し、栄養にすることができます。

焦りは禁物です。

-

チェック①:水の状態

水が透き通っていて、ニオイもない状態か。

水質検査薬でアンモニアや亜硝酸塩が検出されないのが理想です。 -

チェック②:水温

金魚の消化器官が最も活発に働く15℃~26℃の範囲内にあるか確認しましょう。 -

チェック③:金魚の様子

これが最も重要です。

ヒレを大きく広げ、元気に泳ぎ回っていますか?

人が近づくと「エサくれ」と寄ってきますか?底でじっとしているなら、まだ待つべきサインです。

これらのサインを確認できたら、まずは1~2粒のごく少量から慎重に再開してください。

金魚のペースに合わせて、ゆっくりと通常量に戻していくことが大切です。

まとめ:金魚の健康を守るのは「あげない勇気」

金魚を健康で長生きさせる秘訣、それは「あげたい気持ち」をぐっとこらえ、「あげない勇気」を持つことです。

金魚を健康で長生きさせる秘訣、それは「あげたい気持ち」をぐっとこらえ、「あげない勇気」を持つことです。

これまで見てきたように、金魚の不調の多くは、不適切なタイミングでのエサやりが引き金になっているのです。

今回ご紹介した10のタイミングを常に意識し、日々の観察を習慣づけることで、病気のリスクは格段に減らせます。

「水はきれいか?」「元気に泳いでいるか?」—その小さな気づきが、金魚の命を救います。

食べさせることだけが愛情ではありません。

時には与えないことが、金魚の健康を守る最高の愛情表現になるのです。

この視点を持つことで、あなたの金魚はきっと今よりもっと元気に、長く寄り添ってくれるはずです。

コメント